※当サイトのリンクには広告を含む場合があります。紹介する教材・サービスは、筆者が実際に使用・検討し、学習効率や合格に寄与すると判断したもののみを掲載しています。

「宅建って、本当に独学で受かるの?」

「宅建の勉強って何から始めればいい?」

──そんな不安を、今日から動けるスケジュールに落とし込みました。

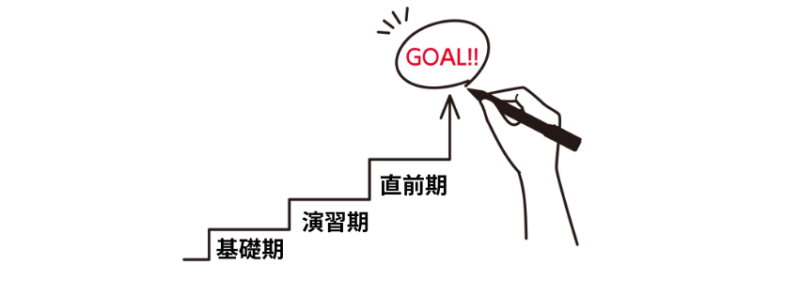

基礎期 → 演習期 → 直前期の3フェーズで、過去問(一問一答5周+四肢択一5年分)を軸に仕上げます。

迷わず進めば、合格点(37〜38点目安)が現実になります。

- 独学でも迷わない3フェーズの学習計画がわかります。

- 1回あたり60分の勉強配分(インプット20分/アウトプット40分)を具体化できます。

- 一問一答を5周、四肢択一を5年分回す理由と手順がわかります。

- 「12〜13問は落としてOK」の逆算思考で、合格ラインを現実的に捉えられます。

- 直前期にやるべき+5点の伸ばし方(統計・法改正・数字の暗記)がわかります。

まず決める:合格ラインの逆算(得点計画)

合格点は年度で変動しますが、37〜38点(7割強)が目安です。「7割取る」と思うと重く感じるなら、発想を逆にします。

逆算思考: 50問中12〜13問は落としてOK。

取りこぼしが許されると分かるだけで、肩の力が抜け、重要論点に集中できます。

- 宅建業法:17/20(ここは落とせないコア)

- 法令上の制限:6/8

- 権利関係(民法等):9/14

- 税・その他:5/8

※年度により配分が変わる場合がありますが、一般的な配分は上記の通りです。

3フェーズの全体像

試験までの勉強として大きく分けて以下の3つのフェーズとなります。

- 基礎期(Weeks 1–6):テキストで論点をつかみつつ、一問一答でアウトプット先行。

- 演習期(Weeks 7–10):一問一答を5周完了→ 四肢択一で本試験形式に慣れる(5年分)。

- 直前期(Last 2–3 weeks):過去問の丸暗記から離れ、テキストへ戻って再整理。統計・数字・法改正で+5点を取りにいく。

macos

macos各フェーズによって勉強の仕方も変わってきます。ものすごく大事なので期間を意識しながら取り組みましょう。

1コマ60分の基本フォーマット

1時間勉強する場合の具体例を紹介します。

- (冒頭10分) 昨日解いた一問一答の再点検(赤×の再確認)

- (20分) テキストの該当単元を読む(図・太字・結論だけ拾う感覚)

- (30分) 一問一答でアウトプット(テンポ重視)

※時間が取れる日は60分×2セット。朝30分/夜60分などの分割もOK。

私は1日30分からはじめ、徐々に時間を増やしていきました。最終的には平日は朝1時間、夜2時間やりましたよ。

基礎期(Weeks 1–6):アウトプット先行で「分かったつもり」を消す

よし!勉強始めよう!と意気込みますが、「まず何から始めたら良いのだろう?」と考えてしまいます。

特に勉強のしはじめは、迷走しがちです。

そんな悩みを具体的に、どうやったら効率が良い勉強手順について一つづつ見ていきましょう。

一問一答:1周目は「作業化」に徹するべし

- やる順番: テキスト1単元 → 一問一答(同単元)

- 1周目は“リンク作業”に徹する: 解答欄の余白に該当テキストのページ番号を書く(例:p.100)。

正誤に関わらず、問題 → 解答 → テキスト該当箇所の流れを徹底。 - 詰まったら付箋で飛ばす: 1〜2周目はまず最後まで。時間をかけない!立ち止まらない!

- 重要度でメリハリ: ★★★(A)から先に、★★(B)は2周目、★(C)は3周目からでOK。

- テキスト未掲載はスルー: C問題・コラム程度は深追いしない。

マーカー・清書ノートは封印するべし

マーカーを引くと“やった感”は出ますが、得点には直結しにくい。

必要なら鉛筆で丸で囲む程度の軽い印だけ。

ノートへの転記は4周目以降の弱点に限定。

民法(権利関係)は忘れないように1単元は毎回やるべし

忘却しやすい民法は、基礎期から他の科目の他、1単元だけ継続しましょう。

民法は基本を忘れてしまうと、元に戻すのに理解する時間を要するためです。

「人物(当事者)/目的物/法律効果」で因果を図にするイメージだと定着しやすいです。

(例)1時間勉強する場合、宅建業法を40分費やしたら、残りの20分は民法の単元をやる。

民法は不得意と感じず、うまく付き合っていきましょう。

演習期(Weeks 7–10):一問一答5周 → 四肢択一5年分

勉強開始時期ではアウトプットを優先して繰り返し問題演習を繰り返します。

繰り返すことで知識の定着化と試験で問われている内容を把握することができます。

問題の解き方について詳しく見ていきましょう。

一問一答:4〜5周で“反射的”に

まずは一問一答を繰り返し解いていきましょう。

それで大丈夫?と思うかもしれませんが、この繰り返しが試験対策で最も効率的な勉強方法になります。

- 周回の目安: 2周目=リンク確認/3周目=C問題着手/4〜5周目=反射速度UP。

- 弱点ノートの基準: 3周やっても×が消えない論点だけを、4周目以降、図・数字を転記し1ページにまとめる。

- 個数問題対策: 肢ごとに○×を即断→迷い肢はテキストへ戻り根拠を1行で言語化する。

四肢択一(本試験形式)に着手:5年分

- 1周目: 近年本試験から5年分。必ず時間計測(90分で解く)。

- 2周目: 間違えた設問のみ復習、誤答の原因をチェックリスト化(語句の取り違い/数字の失念/条文の趣旨理解不足 等)。

- 深入り禁止: 難問(毎年2〜3問)は時間泥棒。★A・B論点の“取り切り”を優先。

直前期(Last 2–3 weeks):テキスト回帰・弱点ノートで+5点を取りに行く

試験まで残りわずか。

これまでアウトプット優先で学習を一旦ストップし、今度はテキストの比重を多くし、応用力を養っていきます。

直前期対策の詳細を見ていきましょう。

過去問の“丸暗記”をいったん外す

ここまでやると、過去問の言い回しを覚えてしまい、初見の言い換えに弱くなることがあります。

直前期は一度テキストに戻り、同じ論点を違う角度から再確認して応用力を回復。

+5点の伸ばし方(直前ルーチン)

試験1ヶ月前からはインプット作業に徹します。

- 統計・法改正・数字:業法の届出・罰則、制限の面積・日数、税の数字などを声出し暗唱。

- 弱点ノートの一枚化:最後は“見るだけセット”を1〜2枚に圧縮。

- 前週の模試の復習:点数よりも配点の厚い領域での取りこぼしを潰す。

模試の活用(少なくとも1回)

自分の現在地を知るために模試は必ず受けてみましょう。ぜひ会場受験を選んで受験されてみてください。

- 受験タイミング: 試験1か月前が理想(遅くとも2週間前)。

- 効果: 現在地(時間配分/集中力/弱点)を客観視できる。

- 注意: 点数で一喜一憂せず、間違いの質を是正。

よくあるつまずき/対処法

ここまでの説明の中で、よくあるつまずきと、その対処法について説明します。

- 一問一答で頻繁に詰まる問題があります。できるまでやった方が良いですか?

-

1〜2周目は付箋で飛ばすのが正解です。時間を意識しながら最後まで回していきましょう。

- 解いた問題を忘れてしまわないか不安です

-

よほど間隔をあけない限り、スピード感を持って周回すれば大丈夫です。

3周目までは突き進む。どうしても忘れてしまう論点がありましたら、4周目以降に弱点ノートへ転記しましょう。

4周目までくると間違えてる問題も限られてきてノート転記等は大して時間がかかりません。 - 民法がどうしても苦手です。得点できる自信がありません。

-

わかります。ただ、意外に一つづつの単元と向き合うと、暗記だけでも解ける問題もあります。

ただ、理解するのに時間がかかるように、忘れて再度勉強となると大幅に時間をロスしてしまうので、週1単元を継続してください。 - 民法対策で六法全書等の専門書を買った方が良いですか?

-

宅建士試験に限って言えば、テキストだけで十分です。条文等をご覧になったことがあるかたはわかりますが、あの条文で物事を理解するのは困難で、テキストではそれを優しくわかりやすく解説してくれているのです。法律の学習経験がある方なら参考書としてお持ちいただくのは良いですが、通常の受験生には不要です。専門書を読まなくても合格できます。

- マーカーを引いた方が覚えやすいのですがだめですか?

-

自分にあった勉強法がありますので、マーカーを引いて理解することができるのであれば採用されてください。ただ効率化で言いますとマーカーを引く時間を1回あたり10秒かかるとして、引いたマーカーの数だけの時間かかっている分、解ける問題数も減りますますので、それをどう考えてみて、どちらが良いか判断されてください。

今日から7日間スタータープラン

- Day1: テキストと一問一答を同一シリーズで決定/民法1単元+業法1単元を試走。

- Day2: 業法(図・太字中心に20分)→ 一問一答(30分・リンク作業)→ 昨日の再点検10分。

- Day3: 制限1単元+一問一答(付箋で飛ばす運用を体験)。

- Day4: 業法の数字を声出し暗唱/赤×だけをピンポイントで再演習。

- Day5: 民法1単元(図解)→ 一問一答(個数問題を肢単位で判断)。

- Day6: 近年本試験の業法だけを時間計測で解く(部分演習)。

- Day7: 1週間の総点検:リンク未記入/放置付箋/赤×多発領域を洗い出し、次週の優先順位を決める。

まとめ|やることはシンプル、だから迷わない

- 合格は逆算で見る(12〜13問は落としてOK)。

- 一問一答5周で土台、四肢択一2周で本番力。

- 基礎期から民法は週1単元で忘れを防ぐ。

- 直前期はテキスト回帰+数字・法改正で+5点。

- 難問の深入りは捨て、配点の厚い領域を確実に取り切る。

最後に──独学合格を分けるのは、能動性です。

疑う前に手を動かし、回して直す。

それだけで、景色は変わります。

勉強しようか迷っているなら、以下のページも参考にしてみてください。

※本記事は筆者の体験・基本指針に基づく独学用のモデルプランです。進捗や生活リズムに合わせて柔軟に調整してください。

コメント