記事内に広告が含まれています。

「合格率15%って低すぎない?」

「やっぱり自分には無理かも⋯⋯」

宅建士試験を目指すと最初にぶつかる不安に、等身大の視点で答えます。

✔この記事の信頼性

この記事を書いている私は、特別に頭が良いわけではありませんが、それでも働きながら450時間を積み上げ、宅建士になることができました。

今回は、合格率のカラクリ、現実的な合格点、効果の高い勉強法、そして“合格後の景色”までをまとめて解説しています。

記事を読み終えた後には、合格率のカラクリを知る事で肩の荷が降り、あきらめモードからやる気モードに変換できる様になりますので最後までお読みください。

宅建の合格率が低い理由はなぜか?

合格率15%って、10人に1人か2人しか受からないってことだよね?無理ゲーじゃん…。

その数字には、ほぼ勉強していない人も含まれているよ。

本気でやる層に限れば合格率は30〜40%まで上がるから。

結果、「10人に3〜4人は宅建士になれる」ってこと。

必要なのは才能じゃなく、時間の確保と習慣化なんだよ。

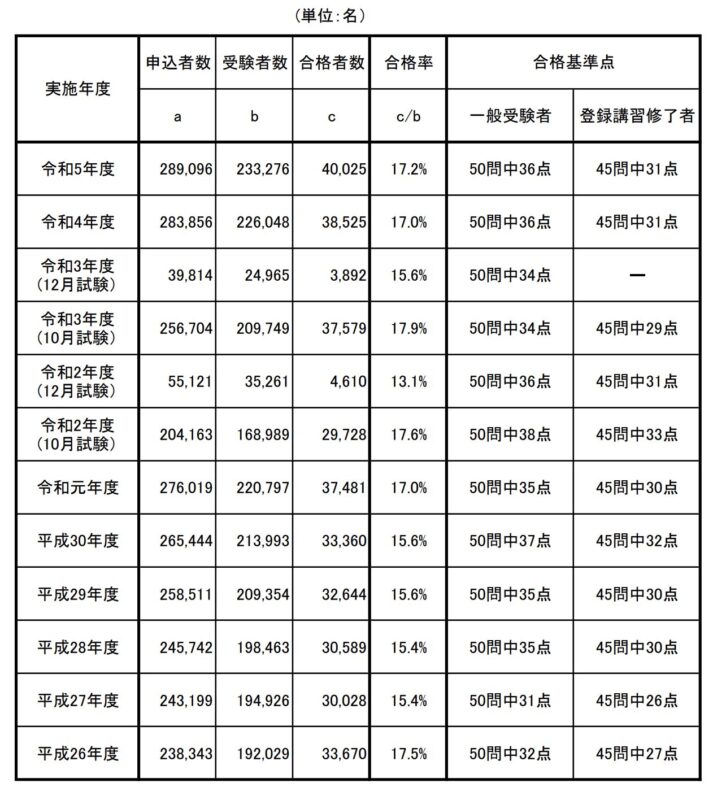

公式の合格率は15〜17%前後。

ただしその母集団には、こんな人達がいます。

このような方々が多数含まれており、全体の数字を押し下げています。

一方、本気で取り組む層だけに絞れば、合格率は30〜40%へ上昇。

つまり、「10人に1〜2人」→「10人に3〜4人」に跳ね上がります。

数字の見え方が一気に変わりますよね。

ここで重要なのは、ただ受験するのではなくどうやって“その3〜4人の側”に入るかです。

戦略と習慣が鍵になります。

内容をみていきましょう。

結論 | 合格点は“7割ライン”で十分

宅建士試験は毎年50問。合格点は例年35〜38点に集中しています。

つまり、7割前後の得点で合格圏内に入れるのです。

「絶対に40点超えを狙う」必要はありません。

むしろ重要なのは、落としてはいけない問題を確実に得点する安定力が重要なのです。

過去10年の合格点はこのゾーン

試験機関である「一般社団法人 不動産取引推進機構」の公式データによると過去10年の合格点は以下のとおり報告されています。

結論:まずは35〜38点を“安定して”取り切る力を目標に据えましょう。

高得点を狙うよりも、取りこぼしを減らす戦い方が合格への最短ルートです。

宅建試験で「7割とるのは厳しい」は誤解です

では宅建試験で7割を取ることはできるのでしょうか。

50問なら35問は正解しないといけないですよね。

しかし、発想を逆にしましょう。

12〜13問までは落としても大丈夫。

しかも毎年、誰も解けないレベルの難問・奇問が数問は出ます。

大切なのは、みんなが取れる問題を確実に取り切ること。

合格戦略は“満点狙い”ではなく、安定得点狙いです。

具体的な勉強方法については宅建試験を独学で効率よく合格する方法を伝授 | 初心者必読勉強法で解説しています。

(業界のリアル)資格を持たない人が多い現実

私は以前不動産仲介営業を行っていましたが、意外にも宅建士を持たずに働いている人が多くいらっしゃいました。

その半数以上の方は営業成績優秀な方で、資格を取る前に仕事のコツを掴み稼げる様になってしまい、宅建の資格なんて不要と思っている方々です。

でも会社から取得しろと言われるので受験だけはするのです。

資格を取らない理由として以下の声を耳にしました。

資格を取らない理由

- 成約できて、稼げてるし資格なんていらない

- 重要事項説明なんて資格者にやってもらえばいい

- 資格者はそのために高いお金もらってるんだから、自分には必要ない。

- そんな苦労する必要はないし、営業成績も良いので宅建は不要

- この歳になってから勉強するなんて面倒くさい

しかし、現実はシンプル。

資格者には資格手当がつき、重要事項説明や契約関連の中核業務を任されます。

「やらない人」と「やる人」の差は、年単位でじわじわと広がる。

5年後・10年後に効いてくる差なのです。

過去問を制する者が合格を制す

宅建の本試験は7〜8割が過去問の焼き直しといわれます。

だから戦略は「シンプル」になります。

私のやり方|5ステップ

私はまず一問一答を5周して基礎の核を固め、次に四肢択一へ進みました。

四肢択一には「本題と関係ない肢」「深入り不要の肢」が混ざるため、初学者には非効率だと感じたからです。

なぜ非効率なのかと言うと、「過去問」と言っても四肢択一式と一問一答形式のものがあり、四肢択一形式ですと過去に出題された問題をそのまま掲載されているため、難解な肢も読み解かなければならず、テキストを追っても掲載されていないものがあり、それを調べるだけで莫大な時間を要してしまいます。

そのため、ものすごく非効率なんです。

過去問を選ぶなら一問一答形式をオススメしています。

先に一問一答で“見るべき肢/捨てる肢”のセンスを養うことで、択一での迷いが激減し、時間対効果が高い学習になりました。

5つのステップにまとめていますので見ていきましょう。

一問一答(1周目)

まずは1周。一通り終えることが大事!わからなくても大丈夫!テキストを見て一問一答の答えの横に該当のテキストページを記録する。

(リンク作業)この作業が2周目以降生きてきます。

1周目はリンク作業だけをやるくらいでも良いです。

一問一答(2周目)

少し能動的にやってみる。正解不正解問わず一答→テキスト→一問→テキストを繰り返す。

時間がかかり、面倒な作業ですが、後になってこの作業が力になります。

後の四肢択一に入っても、この一連の動きは必須です。

一問一答(3周目)

合ってるか間違っているかをテキストに頼らず覚えているか解いてみる。

間違っていた問題は付箋を貼り、テキストに戻り該当箇所を2回読む。

一問一答(4周目)

付箋を貼った箇所を中心に解いていく。

正解した問題は付箋を剥がし、間違った問題は再度テキストで確認。それでも間違えてしまった問題はノートやメモに記入する。

記入は「解答が間違えていた箇所は正しくし直してメモする。正しい問題はそのまま記入する」付箋部分を徹底的に繰り返し反復解答。

付箋の残りは全体の1割くらいまで繰り返す。ここまで来ると9割くらいは解けているはず。

通勤などのスキマ時間でノートやメモを復習する。

一問一答(5周目)

間違えた問題、正解した問題も含め全体を通して解いてみる。

この段階まで行くとほぼ間違える問題はなくなり、肢の内容を覚えるレベルに到達できる。

次は四肢択一に進みますが、別の記事で細かく解説します

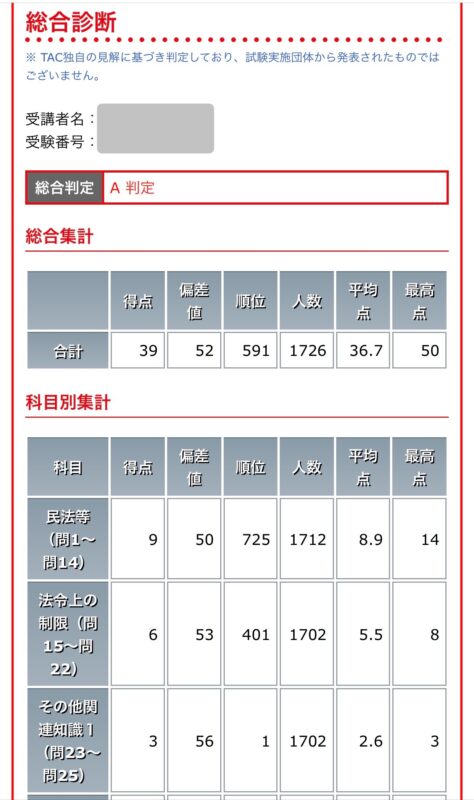

〜体験談〜模試45点のプレッシャー→本試験39点で合格

予備校の模擬試験で45点を取ったとき、周囲からは「余裕だね」と言われました。

けれど実際には、それが大きなプレッシャーになりました。

「本番で落ちたらどうしよう」「あの点数はまぐれだったのか」⋯⋯と、不安に押しつぶされそうでした。

迎えた本試験の結果は39点。

その年の合格基準点は38点。(2020年度)

ほんの1点の差でしたが、私は合格者の側に入れました。

合格通知を見た瞬間、「努力は報われた」と胸の底から実感しました。

言葉で“なる未来”を固定する

ナポレオン・ヒル『思考は現実化する』が説くように、願望を毎日意識し続けると行動が変わり、結果が変わる。

私は毎日、声に出していました⋯「宅建士になる!」と。

最初は不安でも、手を動かしているうちに知識が積み上がり、学習は次第に楽しくなります。

続ける人だけが、合格通知を手にします。

凡人でも“宅建士になれる”資格

- 目標は35〜38点(7割ライン)で十分

- 12〜13問は落としても大丈夫(難問は追いすぎない)

- 一問一答→過去問反復のシンプル戦略で、取りこぼしを減らす

必要なのは才能ではなく、時間の確保と習慣化です。

凡人の私でもできたのだから、あなたにも必ずできます。

まとめ

本記事のポイントは以下のとおりです。

宅建試験合格には、3〜4人に1人”の側に入るかどうか

合格率15%の数字に怯えるより、本気層の30〜40%という現実を見ましょう。

そして自分に問う――次は、その3〜4人の側に入るか?

何もせず時間を流すのか、1日1時間の積み上げで合格側に回るのか。

300時間の努力で得られるのは、資格手当年30万円、10年で300万円という具体的なリターン。

結局、宅建士になれるかどうかの違いは

――「やったか、やらなかったか」だけです。

今日、過去問を1問解こう。

その小さな一歩が、5年後・10年後のあなたの景色を変えます。

宅建試験は「7割取らなきゃ」という不安にとらわれがちですが、実際には12〜13問は落としてOKな試験です。

毎年の合格率15%は“全体平均”にすぎず、本気で取り組む層では30%以上が合格しています。

大切なのは“落とす問題”と“確実に取る問題”を見極める戦略。

これを意識すれば学習のストレスは大幅に減り、合格は現実的になります。

そして、ここからが本当のスタートです。

「宅建士を取ったら、人生や収入はどれだけ変わるのか?」

この具体的なメリットを知れば、努力の意味が一気にクリアになります。

※当サイトのリンクには広告を含む場合があります。実際に使用・検討し、学習効率や合格に寄与すると判断したサービスのみを紹介しています。