記事内に広告が含まれています。

- 宅建を一発合格できる人ってどんな人?

- それってすごいの?

- どう勉強したら一発合格できる?

こんなお悩みを解決します。

✔ この記事で解決できるお悩み

✔この記事の信頼性

この記事を書いている私は宅建試験5回目で合格を勝ち取る事ができました。

でも本気で取り組んだのは1回のみ。隠れ一発合格者でもありますので、私が経験した内容や取り組んできた勉強方法について解説していきますので、最後までお読みになって勉強に役立ててください。

宅建を独学で一発合格できた人はすごいのか?

結論から言うと、一発合格できた方はすごいです。

私は初学から一発合格することは叶いませんでした。

しかし、本気で向き合った年に初めて合格を掴めることができました。

すごい!と、いうよりは良く継続できたなと振り返ると思います。

では、どうしたら一発合格できるのか……

それは戦略を立てて計画的に学習すれば、誰でも最短で合格ラインに届きます。

宅建試験は合格率が低く「難しい資格」と思われがちです。

しかし、一発合格を目指す価値は大きいです。

私は5回挑戦しましたが、振り返ると“本気で勉強した1回”が合格につながる大きなきっかけでしたし、もっと早くやっておけばよかったと今でも無駄な4年間を後悔しています。

本記事では、一発合格をおすすめする理由、効果的な勉強法、そして合格後に得られるメリットについて初心者の方にもわかりやすく紹介します。

すごい!と言われたいだけではダメですよ⋯笑

一発合格した方が良い理由がありますので次に解説します。

「宅建試験は何回目で合格する?」

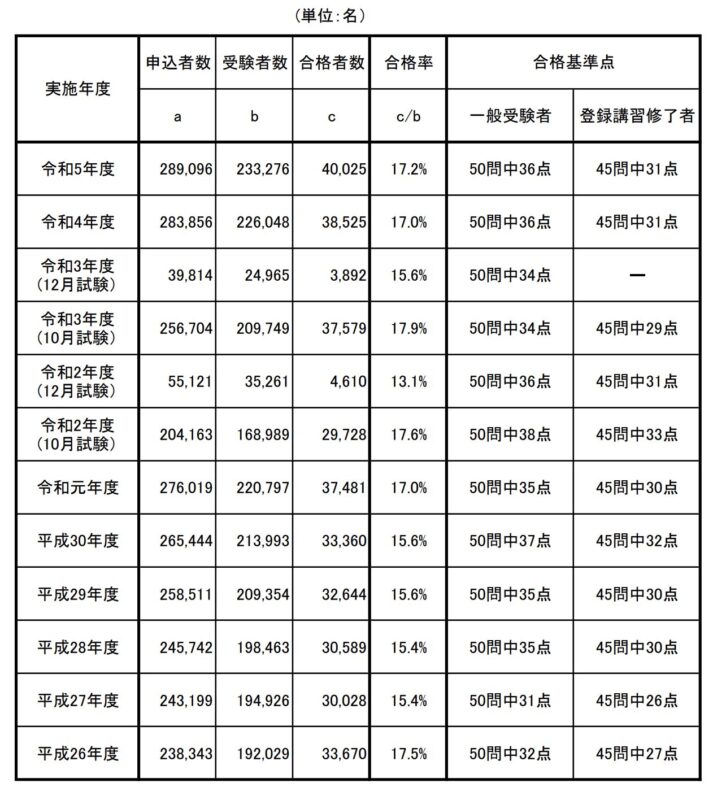

宅建試験の合格率は例年15〜18%前後で推移しており、 初受験で合格できる人は全体のごく一部に限られます。

多くの人が「1回目で出題傾向や学習量を把握し、2回目で合格」する傾向が見られます。

実際、受験者アンケート(オンスク.jp ![]() )によると、 再受験者のうち19.7%が2回目で合格、 さらに16.7%が5回以上受験しているという結果が出ています。

)によると、 再受験者のうち19.7%が2回目で合格、 さらに16.7%が5回以上受験しているという結果が出ています。

このことからも、宅建試験は「一度落ちても珍しくない」どころか、 複数回チャレンジを前提にする人が多数派といえます。

とはいえ、一発合格する人も確実に存在します。そうした人は共通して、300時間以上の学習時間を確保し、「宅建業法」を中心に得点源を固めています。

正しい学習法で継続すれば、一発合格は十分現実的です。

宅建試験を「一発合格」で狙った方がいい3つの理由

宅建試験の合格率は15%〜18%と狭き門で大体9人に1人か2人しか合格できない難関資格です。合格率を見るだけだと、どうしても

- 難しそう

- 1回で合格するのは無理そう

- 自分には無理

と考えてしまいがちです。

私自身は宅建試験を5回受験して、そのうち本気で取り組んだのは1回でした。

結局のところ、4回は勉強せずに受験し1回の勉強で合格できたので、一発合格も可能だと言い切れます。

では、なぜ一発合格を狙った方が良いのかを説明します。

宅建試験を「一発合格」で狙った方がいい

理由1.何年も受験するより時間とお金を節約できる

テキストや受験料、交通費を考えると、1回の受験で約1万円から2万円の出費がかかります。

私の場合、5回受験をしたので、約10万円程度の出費がかかりました。

会社からいわれて無理やり受験したものの、8万円があれば旅行に行ったり美味しいものを食べに行ったりできますよね。

本気で取り組んでいれば8万円くらいは自由に使えた⋯⋯と思うと後悔しかありません。

やるからには、一発で合格できるだけのモチベーションを持つ事がすごく大事です。

宅建試験を「一発合格」で狙った方がいい

理由2.合格すればすぐにキャリアに活かせる

宅建試験に合格し宅建士証を取得できれば、不動産業界では直ぐに実務に直結します。

宅建士には独占業務がありますので、その業務を他の方に依頼する必要もなくなり、自分で仕事を計画できる様になります。

一方、転職を考えている方でも宅建を持っている(合格した)だけでも、他の求職者との差別化が図れます。

私自身、不動産仲介時代は宅建士を持っていませんでしたので、同業種へ転職活動の際は面接官に

「宅建業にいたのに宅建士はお持ちでなかった理由は?」

「何度も落ちたそうですが、どのくらい勉強されましたか?」

など、厳しい質問を受けた苦い経験があります。

さらに年1回の試験につき、落ちるとまた来年、また来年と先延ばしとなります。

特に独学ですと勉強期間を長く設定する必要があるため1年の3分の1程度の自分の時間が奪われてしまいます。

以前解説した宅建資格を取得する50のメリット | 具体的なメリットを徹底解説をまだご覧いただけていない方は参考にしてみてください。

宅建試験を「一発合格」で狙った方がいい

理由3.精神的にも余裕を持って次に進める

宅建士を持っていると、独占業務を自分の都合で設定することが可能です。

資格者でない場合、資格者の日程を調整したり他人の時間を奪ってしまいます。

人によっては嫌味を言われたり、恩を着せてくる人もいます。

また、お勤めの会社によっては宅建士は必須な場合、上司から「早く取得しろ」とのプレッシャーが受かるまで永遠と言われ続けますので、そのストレスからも解放されます。

リアルな話。

この圧力をかけられるのが嫌で会社を退職された方もいるくらいプレッシャーがあります。

なぜ宅建の一発合格は難しいのか?

宅建試験はなぜ一発合格することが難しいのでしょうか。

その原因は試験範囲の広さや低めの合格率と、約300時間程度と少なくない勉強時間も難しく考えられる理由です。

特に初心者の方にとっては、とてつもなく長い時間に感じるのではないでしょうか。

難しいと感じる理由について解説していきます。

宅建士の合格率は15%〜18%と狭き門である

直近の令和5年度試験では申込者数 289,096 人に対し合格者数 40,025人で合格率 17.2%でした。

合格率を平均すると15%前後と合格率は低く、難関資格であるのがわかります。

合格率を見る限り、一発合格は難しそうだな、と思う方が多くいるのも納得です。

宅建の合格率は低く感じる思いますが、実際はそうではありません。

合格率に隠された実際の合格率について解説してる記事がありますので参考にされてみてください。

宅建の合格率が低い理由はなぜか?|合格率に隠れた“勘違いと現実”

宅建試験は法律や税金など、覚える範囲がとても広い

宅建試験は民法、法令上の制限、宅建業法、税金、統計等、それぞれの法律の知識を問われる問題が多く、科目によっては覚える範囲が広くなっています。

受験対策用テキストは、どれも分厚く(辞書のような)覚える範囲が広いのも難しく感じさせています。

個人的には民法は実生活に役立つ法律であったため、楽しんで勉強できました。

その反面、法令上の制限、税金は畑違いであったこともあり、苦痛でしたが、苦手意識を捨ててこそ合格が近づいてきますので、最初はあまり深く考えず進めていきましょう。

宅建試験は勉強時間は人によって必要な量が違う

よくSNSや他のブログで、「独学150時間で合格できた!」、「100時間で最短合格!」などの記事を見かけますが、安易に飛びついてはいけません。

でも、飛びつきたくなりますよね⋯

ただ、私が肌で感じた事は勉強時間には個人差があるという事です。

私の同僚で某国立大学出身の方がいて、その方は「2週間テキストだけ読んで受かることができた」と言ってましたし、一方で「毎年勉強はしているけど⋯⋯何回受けても受からない」方もいます。

勉強時間はどのくらいかかる?

答えは人それぞれなのです。

その方が150時間で受かったとしても、私の様に450時間かかった人もいます。

では時間には個人差があるという検証のため、勉強時間を測る簡易的なテストをします。

一冊読み終えて、読んだ内容がどのくらい理解できたか、箇条書きでメモしてみてください。

・全ての項目を理解できていましたか?

・それとも断片的にしか理解できてませんでしたか?

全ての項目を理解できていた方は100時間もあれば合格できるでしょう。

断片的にしか理解できていない方は一般的な300時間から500時間が必要かと思います。

おそらく前者の方はどんな勉強でも難なく受かってしまうでしょう。

ただ一般の方は後者が多いと思います。

結論、勉強時間の違いあるのは、その差なのです。

人間はつい楽な道に進みがちですが、資格試験においては学習ツール等を使用し効率の良い勉強はできますが、

裏技は存在しないという事……

なので勉強時間に振り回されず、時間は目安として捉える様にして、あまり気にしない様にしましょう。

結局のところ、宅建試験は短時間で楽に受かる資格では無いのです。

時間は後からついてきます。

宅建に一発合格するための勉強法【独学者向け】

では一発合格するための勉強方法ってどうしたら良いの?

ここまで読み進めていくと、そんな悩みが聞こえてきます。

宅建士に合格した私が実践した勉強方法をご紹介します。

勉強手順については別の記事でも紹介していますので参考にされてみてください。

やり方は独学でも予備校受講でもシンプル。

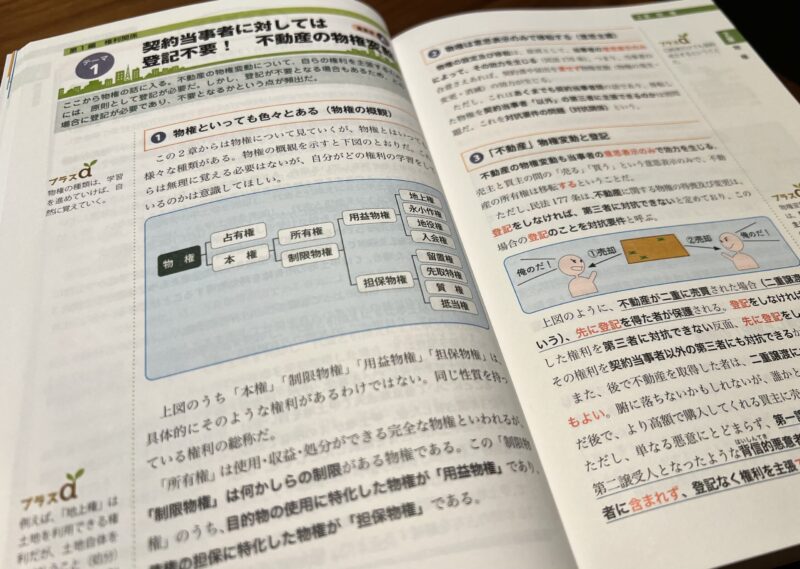

勉強方法の前にテキスト・過去問選びについて、特に宅建初学者の方は、専門用語や受験範囲を掴むところから始める必要があるため、予備校受講やカラー刷りの解りやすいテキスト等を準備しましょう。

個人的に解りやすかったのが、以下のテキストでした。

一問一答は同シリーズが基本

宅建を一発合格するための勉強法

1.戦略を練る | 時間割を行う(設計)

いざ勉強開始!と言っても何から手をつけたら良いのか?

わかりにくいですよね。

しかしこの戦略こそが勉強の肝。最も大事な部分です。

山登りに例えると地図を持たずに入山する事と同じです。

最初に戦略を練っておかないと多くの無駄な時間を過ごすことになります。

資格試験では、勉強初期の「演習期」と試験1,2ヶ月前の時期「直前期」で勉強の方法が違ってきます。

それぞれの期に応じた学習戦略を説明していきます。

手順は以下の3ステップ!

<演習期>アウトプット中心学習

演習期はアウトプット学習に集中すべきです。

なぜならテキストを読んだだけだと頭に入っていかないからです。

ではどうやって知識として定着させるべきか。

まずは本試験で問われている問題数をこなすことで知識を定着することができます。

そのためには次の3ステップから始めてください。

1日にかけられる時間割を行う

平日は2時間、休みの日は4時間など1日にかけられる時間を割り出します。

(例)平日:朝1時間 夜 1時間 休日:朝1時間 昼1時間 夜2時間

スケジュールはガチガチに入れないようにしましょう!

プライベートや急な仕事、用事等が発生することもあるので余力を持ちながら70%の力具合でやるのが、ベストです。

<直前期〜試験1ヶ月前>

インプット中心学習へ

試験1ヶ月前の直前期には、これまで実施していたアウトプット作業からインプット作業に切り替えましょう。

おそらく、ここまで一問一答をこなしていくと、自分の弱点を把握できている状態になっていると思いますのでインプットすべき項目も絞れてきます。

ではその方法について解説していきます。

宅建を一発合格するための勉強法

2.テキストを項目毎に読む→読んだ項目の一問一答を行う(3周)

いざ勉強開始!

勉強手順はシンプル。

読む→解く→読む→解く の繰り返しあるのみ。

① まずはテキストを1テーマづつ軽く流す程度に読みます。

② その後、記憶が新しいうちに、同テーマの一問一答を解きます。

ここでは、読んだ内容を直ぐ問題を解くことにより、知らない内容が少なくストレスなく進めていけます。

③ 肢が正解不正解でもテキストに戻り項目を確認(ここ大事)

④ ①〜③を繰り返し行う。

この流れを全テーマ反復継続して行っていきます。

一問一答は最低でも3周は回していきましょう。理想は5周です。

とある平日の勉強例

※ここでの「リンク」とは、一問一答とテキストを行き来しますのでページ付けを意味します。

1日目(朝)2テーマ

- テーマ1の民法 テキスト時効を読む →時効分野の一問一答を解く→テキスト時効ページのリンク+読む

- テーマ2の民法 テキスト抵当権を読む →抵当権分野の一問一答を解く→テキスト 抵当権リンク+読む

(夜)2テーマ+朝の復習(テーマ1,2)

- テーマ3の民法 保証を読む →保証分野の一問一答を解く→テキスト 保証リンク+読む

- テーマ4の民法 不法行為を読む →不法行為分野の一問一答を解く→テキスト 不法行為リンク+読む

2日目(朝)前日の復習4テーマ

前日朝2テーマ、夜2テーマを復習

(テーマ1.2.3.4)

(夜)2テーマ

- テーマ5の民法 テキスト弁済を読む→弁済の一問一答を解く→テキスト弁済・相殺リンク+読む

3日目(朝)前日の夜2テーマ(テーマ4.5)を復習

(夜)2テーマ

- テーマ6の民法 テキスト代理を読む→代理の一問一答を解く→テキスト代理リンク+読む

- テーマ7の民法 テキスト連帯債務を読む →連帯債務の一問一答を解く→テキスト連帯債務リンク+読む

宅建を一発合格するための勉強法

3.50問通しで行う | 5年分を2周

一問一答を3周くらい終えた後は、50問通しで解いていきます。

※分野別過去問という書籍も販売されていますが、既に一問一答で多くの肢に触れてきているので、不要です。

本番試験と同じ50問が並んでいる過去問か公式サイトでダウンロードしてみてください。

ただし、公式サイトでは答えの番号だけしか入っていないので、オススメはしていません。

ここでは、一問一答の様に、一肢づつ解答を見るのではなく、50問(おそらく統計除くと48,9問)解く事に集中します。

50問解く時間が何分かかったのか、記録しましょう。

最初はギリギリの解答時間になってしまうかもしれませんが、気にすることはありません。

2回、3回と繰り返していくうちにスピードは上がってくるはずです。

上記2,で説明した時間配分だと時間が足りないかもしれませんので、朝は問題を解く、夜は解説とテキストで復習でも良いです。

練習段階なので、詰まった問題は無理に答えなくても大丈夫ですが、必ず解説を読みこむ事を忘れない様にしてください。

何度も繰り返しやりませんので、基本、リンク作業は不要ですが、解説を読んだ後は必ずテキストの該当ページで確認することを忘れないでください。

解説等を含めると、年度別過去問もテキスト、一問一答と同シリーズでの書籍がオススメです。

宅建を一発合格するための勉強法

4.模試・答練/予想問題を受ける

ある程度過去問を実践した後は模試、答練の受講か、予想問題を解いていき本番に向けた学習に切り替えていきます。

模試、予想問題の目的は本試験で出る問題を当てるのではなく、本番のシミュレーションをすることが最大の目的です。

予備校の出版物も「昨年の予想問題で◯◯問当たりました!」なんて言ってますが、宅建試験は過去問の焼き直しが多いので、いくつかは当たるは想像がつきますし、その謳い文句だけで選ぶのは危険です。

ただ、巻末の法改正やチェックシートは試験当日にも確認でき、有益なものもありますので是非活用してみてください。

別の記事で模試、答練の活用方法について説明していますので参考にされてみてください。

宅建を一発合格するための勉強法

5.直前対策を行う

直前対策はテキスト形式の物を購入するのも悪くないですが、やはりプロの講義を受けるべきだと思います。

特に独学で進めてきた方にとっては予備校の講師の説明を聞いて

- この分野はそんなに力をいれなくてもいいんだ。

- この問題ってこういう風に肢切りすればいいんだ。

など、腑に落ちる事が多々あると思います。

専門の講師の説明を聞き、知識の総整理を行うのは合格への近道です。

なので直前対策講座は比較的通常講座の受講料より安価に設定されてますので、時間をお金で買う感覚になりますが受講されることをオススメします。

こちらの記事で直前対策講座をまとめていますので参考にされてみてください。

宅建試験を一発合格するための取り組み方

一発合格を目指すためのメリットや勉強方法について解説してきました。

ただ、勉強を進めていく上で重要なのは「取り組み方」ですので解説していきます。

必ず習慣化してほしい

今日は1日5時間勉強した!でも、次の日は疲れて全く勉強しなかった、なんて日がありませんか?

宅建試験に独学で合格するために大事な事は

コツコツ習慣を習慣化することです。

毎日30分、1時間を積み上げていく事が宅建試験を独学で合格するためには必要なのです。

更にこの習慣を身につける事で日々の仕事や生活リズムも整いますので、個人的には良いことづくめです。

よくある質問

宅建は独学でも一発合格できますか?

正しい勉強習慣を身に付けられれば可能です。

ただし、自己管理が出来ない人、あきらめが早い人は独学には向いていません。その時は資格予備校等を検討してみてください。宅建を一発合格するには何時間位勉強すればいい?

一般的には300時間から500時間が目安と言われていますが、総勉強時間なんて気にしない方がいいです。

なぜなら、毎日コツコツ小さな時間を積み重ねていくからです。社会人でも宅建に一発合格できますか?

もちろん可能です。

私も働きながら宅建を受験し合格しています。

社会人で一番大変なのが「時間を確保すること」です。

その時間を確保できた人こそ、宅建試験を突破できる人なのです。

私も朝1時間、夜2時間を約4ヶ月継続し合格を勝ち取ることができました。

まとめ

あなたも一発合格を狙えます!

宅建試験は10人に1人か2人が合格する難関試験で勉強時間もそこそこ必要です。

ですが、その気になって勉強を積み重ねれば一発合格も可能な資格でもあります。

正直なところ、私の場合、宅建士試験の合格率や勉強時間などは全く気にせず、受験日にあわせて過去問を解く毎日を送っていましたので、時間は目標値であり後からついてくるものです。

それより、私が一番悩んだのは「勉強の方法がわからない」ことでした。

100時間以上かけて模索した結果、本記事の勉強方法にたどり着き、皆さんもこの記事で説明している通り行えば間違いなく合格レベルまで到達することが可能なことを合格者として証明しています。

大事なのは、思い立ったら即行動。

つまり、「やるか、やらないか」の二択です。

そして、行動したら継続する。

たったの数百時間勉強するだけで、未来は開けます。

できれば一発合格を目指して、良き未来に繋げていきましょう。