記事内に広告が含まれています。

注記:本記事では「宅地建物取引士」を略して「宅建士」と表記します。

※当サイトのリンクには広告を含む場合があります。紹介する教材・サービスは、筆者が実際に使用・検討し、学習効率や合格に寄与すると判断したもののみを掲載しています。

「宅建って本当に取る意味あるの?」

「合格率15%って、やっぱり難しい?」

そんな不安を、データ・現場感・体験談で解きほぐします。

「宅建士」とは何か、資格の価値、試験の全体像、勉強時間の目安、そして今日から動ける7日間プランまで、迷いなく行動できるガイドにしました。

受験生A:「宅建って結局どんな資格なの?就職に有利ってよく聞くけど…」

不動産の契約には宅建士の独占業務があるので、不動産取引がある会社にとっては必要な資格なんです。

受験生A:「じゃあ持っているだけで評価が変わるの?」

そうなんです。顧客からの信頼も社内での扱いも、宅建士証を提示できるかどうかで大きく変わります。

[blog_parts id="1412"]- 宅建士とはどんな資格か、国家資格としての位置づけ

- 宅建士の独占業務と配置義務が生む安定需要

- 合格後に得られるキャリア・収入・信頼の変化

- 初心者が動き出せる7日間学習プラン

宅建士とは?|努力を一生の資産に変える国家資格

宅建士(宅地建物取引士)とは、不動産取引において独占業務を担う国家資格。

就職・転職・資格手当・独立・生活の判断力にまで効く、実用性の高いライセンスです。

「合格率15%」という数字に身構える人は多いですが、これは記念受験層を含む全体平均。

学習時間を確保した本気層では合格率が30〜40%まで上がります。

業界内にいると「やらされてる」層が意外と多いです。

合格までに必要な勉強時間は約200〜300時間前後。半年〜1年の積み上げで現実的に到達できます。

宅建士の独占業務と配置義務

宅建士には独占業務があります。

そのため、不動産会社などでは宅建士の役割や資格取得の意義があります。

宅建士にしかできない独占業務

- 重要事項の説明(35条書面の交付)

- 契約書(37条書面)への記名押印

不動産の売買・賃貸で、契約前に行う重要事項説明は宅建士だけが担当できる業務です。

経験豊富な営業であっても、資格がなければ最終説明はできません。

信頼と責任の裏付けが、宅建士というライセンスです。

配置義務で需要が安定

さらに不動産会社には「従業員5人につき1人以上」の宅建士配置が法律で義務化。

つまり会社は必ず一定数の宅建士を必要とする構造で、景気変動の中でも需要が安定しやすいのが特徴です。

「代えの利かない人材」になれる理由

会社にとっては法令遵守の要、顧客にとっては安心のシグナル。

同じ営業力でも資格の有無で評価・任される仕事・昇進・資格手当・発言権が変わります。

宅建士は“肩書き”ではなく、業務の主導権と信頼をもたらす実務資格です。

宅建士=法的に必須+独占業務。

構造的に必要とされ続ける資格だから、取る価値が揺らぎません。

宅建士のメリット|収入・キャリア・独立

宅建士になったらどんなメリットがあるのでしょうか。メリットについて解説します。

1.資格手当で安定的に収入UP

多くの企業で月1〜3万円(企業によっては更に上)の資格手当。

年換算で24〜36万円のベースアップです。

実際には登録費用や受験料の出費があるため、手当がある場合、合格通知がそのまま給与に効く現実的な恩恵があります。

2.転職・キャリアアップで有利

求人票の「宅建士歓迎/必須」は常に一定数存在してますが、あなたが人事担当者なら資格を持っている人と持っていない人のどちらを選びますか?

書類通過率や初年度年収レンジが上がり、選べる会社・ポジションが増えます。

3.独立・副業の切符になる

宅建業を始めるには専任の宅建士が必須。ゆくゆくは独立も視野に入れられます。

独立するには、保証協会加入で弁済業務保証金分担金60万円を用意すれば実務的に開業可能です。

将来の独立・副業の現実的な選択肢になります。

宅建士試験の概要|合格率と合格点、勉強時間の目安

では、宅建士試験の受験資格・試験概要と合格率、合格点について解説します。

受験資格:誰でも受験できる(※欠格事由を除く)

年齢・学歴・職歴不問の門戸が広い国家試験。

「今からでも遅くない」が現実です。

基本情報(試験構成)

- 形式:四肢択一・50問・120分

- 出題:宅建業法20/権利関係14/法令上の制限8/税・その他8

- 合格点:年度により変動(目安35〜36点)

- 合格率:全体平均15〜17%(本気層は30〜40%)

勉強時間の目安とリアル

目安は200〜300時間。毎日1〜2時間+休日の積み増しで半年〜1年。

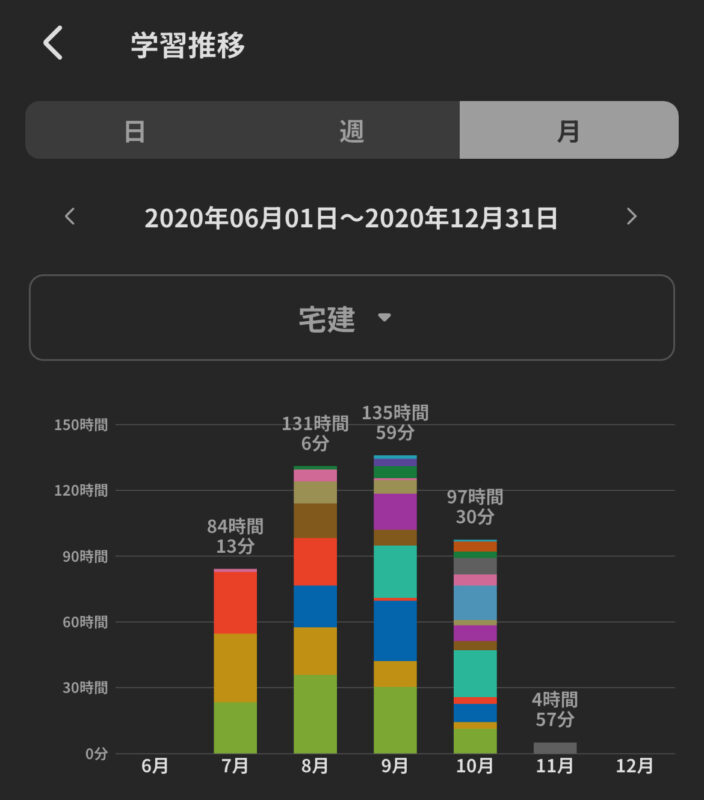

私は300時間目標→実際450時間、約4ヶ月の勉強でしたが、その時間が本番の自信になりました。

大切なのは速度より積み上げの継続です。

(参考)私が宅建試験まで実際にかかった勉強時間 Studyplusより

合格戦略|学習の順番と設計図

「7割安定」で突破する

50問中35点を安定して取る設計にします。

満点は取る必要はないし、取れないと思いますので不要。

得点効率の高い領域から固めましょう。

学習の順番(得点効率順)

- 宅建業法(20問):頻出の数字・条文暗記で最優先の得点源化

- 法令上の制限(8問):用語と数値の暗記で伸ばす

- 税・その他(8問):取りこぼしを防ぎ、確実に拾う。農地法、国土利用計画法は毎年頻出問題で範囲が狭いため、

取りこぼさない様に - 権利関係(14問):範囲が広いので頻出論点に集中

7日間スタータープラン(今日から動ける)

- Day1:テキストを1冊に決める(分厚すぎない総合本)

- Day2:宅建業法を30分読む+過去問10問

- Day3:誤答ノートを作り、同類ミスにマーク

- Day4:過去問1年分を時間計測で解く

- Day5:宅建業法の数字だけを音読暗記

- Day6:権利関係を「人物/目的物/効果」で3分要約

- Day7:25問のミニ模試→弱点3つを特定して翌週の計画へ

「同じミスを二度しない」が最短ルート。

誤答ノートは“ミスの見える化”の道具です。

FAQ|初心者が抱えやすい不安と答え

Q. 独学でも合格できますか?

A. 可能です。200〜300時間の積み上げが目安。迷子になりやすい人は模試や短期講座を地図として併用。

Q. 数学や法律のセンスは必要?

A. ほぼ不要。計算は一部で、法律用語に慣れることが重要です。

Q. 社会人でも半年で間に合う?

A. 日々1〜2時間+週末の積み増しで現実的。私は仕事と家庭の合間で450時間積み上げました。

Q. 落ちたら無駄になりませんか?

A. 無駄ではありません。受験経験は翌年の合格率を大きく上げます。

まとめ|宅建士は「300時間の努力」で未来を変える資格

宅建士は、努力を資産に変える国家資格です。

私自身、かつては「資格なんて意味ない」と思っていましたが、挑戦して人生が変わりました。

不安でも、まずは机に向かってください。

今日の30分が、将来のキャリア・収入・信頼に直結します。

そして自分に問いかけてみてください。

5年後・10年後、今と同じ毎日を繰り返しますか?

それとも、努力が報われて“選べる未来”を手に入れますか?

選択は、今日のあなたの行動にかかっています。

…とはいえ、ここで残る疑問もありますよね。

👉「実際に、何点取れば合格できるの?」

👉「合格率15%って、本当の難しさを表しているの?」

この答えは次の記事『宅建士の合格率と合格点の真実』で詳しく解説します。

読めば、合格までの目標が一気にクリアになります。